Agricultura Regenerativa

05/11/25

Las estrategias que permitirán elevar un 25% los rendimientos de soja

Hace años que los rendimientos de soja están estancados en todo el país y gran parte se explica por las decisiones de manejo, las mismas que debemos revertir urgente para elevar los pisos de producción, mejorar la salud de nuestros suelos y potenciar la rentabilidad de los productores. Nota por AAPRESID.

La soja tiene palabra

No es novedad que los kilos por hectárea de granos cosechados de soja se mantienen casi iguales en los últimos 10 a 15 años, en todo este tiempo no hemos crecido en productividad en Argentina. Razones para explicar esos magros resultados puede haber muchas, las condiciones climáticas, el fenómeno del niño, la niña, las malezas, cuestiones coyunturales del país, etc. Gran parte del estancamiento de los rendimientos en la oleaginosa se debe a nuestras decisiones de manejo, o la falta de ellas, nos quedamos en el tiempo y escasea la aplicación de agronomía. Este escenario, no solo impacta en acrecentar la brecha entre los rendimientos potenciales y actuales, sino que también pone en riesgo la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos y la rentabilidad de los productores.

Disponemos de las condiciones ambientales, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, pero no lo estamos aprovechando, es como tener a Messi sentado en el banco de suplentes al momento de patear un penal. Las conductas que nos llevaron hasta acá son muy caras en términos ambientales y económicos, por lo tanto, debemos cambiar de paradigma en la producción del cultivo de soja.

Bajo el slogan “Cuando la soja tiene la palabra”, recientemente la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) llevó a cabo su Seminario anual con el objetivo de abordar los desafíos actuales del cultivo. En ese marco, especialistas en ecofisiología y nutrición de cultivos, hicieron foco en las principales causas que limitan los rendimientos de la oleaginosa en nuestro país y acercaron estrategias de manejo para elevar los pisos de producción.

Una brecha no tan estrecha

Viendo lo que están haciendo nuestros principales competidores, Guillermo Alonso (Spraytec) destacó el potencial brasileño y dijo “Brasil pasó de 28 a 34,5 quintales en los últimos 8/10 años y esta campaña seguramente superen los 180 millones de toneladas”. En ese crecimiento sostenido, la estrategia de fertilización juega un papel central “Separaron todo lo químico de lo biológico con resultados espectaculares”, afirmó. También explicó que, a diferencia de nuestros tratamientos de semillas que son anticuadísimos, el país vecino está poniendo entre 8 y 10 productos entre nematicidas, fungicidas, insecticidas sistémicos, microelementos y fitoestimulantes; además, entran al lote entre 10 y 12 veces y nosotros apenas llegamos a 2,5 cuando el cultivo ya está instalado.

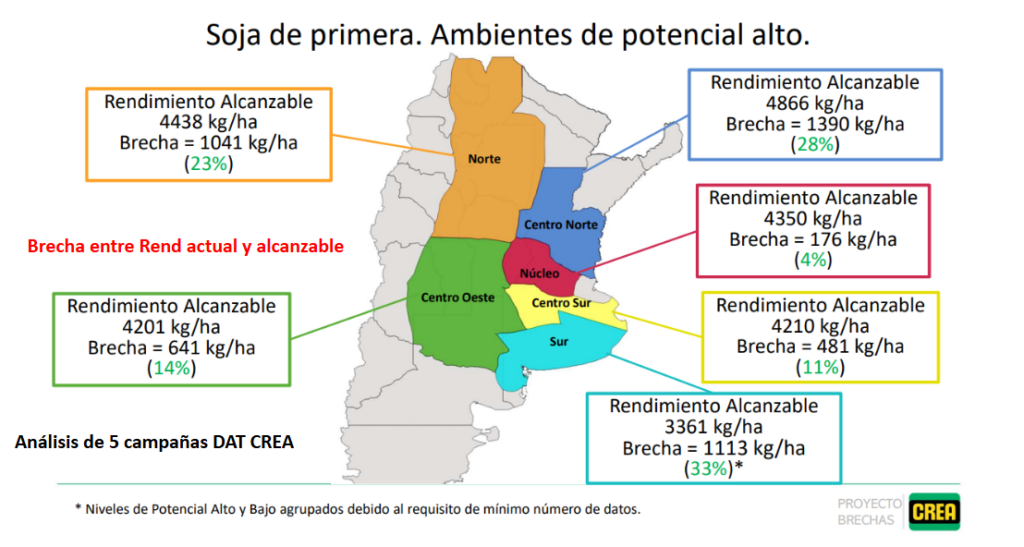

Para tomar real dimensión de la situación en Argentina, Daniel Miralles (FAUBA) enfatizó que existe una brecha (diferencia entre el rendimiento actual y alcanzable) que pendula entre un 4 a 33% en sojas de primera en distintas zonas de alto potencial (Figura 1) y el mínimo se eleva a 10% en las de menor potencial. Estos números nos llaman a la reflexión y plantean el desafío de todo lo que tenemos que mejorar para elevar los pisos de producción.

Según explica el investigador de la FAUBA, el ambiente de cada lugar nos da un potencial para cada cultivo. La radiación, la temperatura, las precipitaciones, etc. son factores que no puedo manejar, pero sí podemos acudir a distintas estrategias agronómicas para brindarle al cultivo condiciones óptimas para maximizar el rendimiento. Por lo tanto, para dar un salto de la producción actual a la alcanzable, es necesario focalizarse en la fecha de siembra, estructura del cultivo, nutrición balanceada, control de factores bióticos (malezas, enfermedades e insectos), entre otros. Los más determinantes según los especialistas se desarrollarán a continuación.

Principales razones que limitan la productividad de soja

¿Sembramos cuándo queremos, cuándo debemos o cuándo podemos?

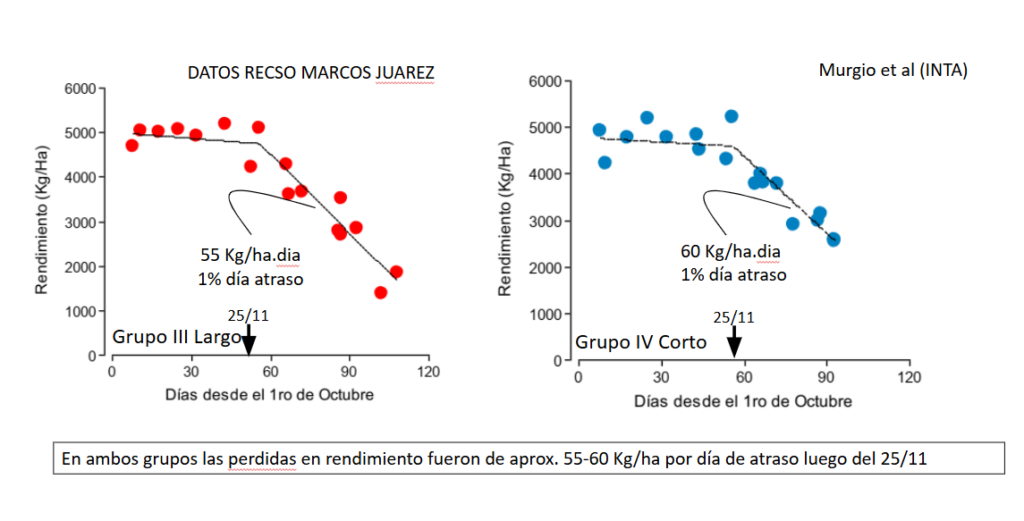

“La fecha de siembra de soja es uno de los principales factores que explica el gap entre rendimiento actual y el alcanzable en distintas regiones productivas del país”,

disparó Miralles. Reforzando lo anterior, explicó que, por cada día de atraso en la fecha de siembra se pierde 1% de rendimiento. En la Figura 2 se observa cómo cae el rendimiento en fechas de siembra posteriores al 25 de noviembre. En sojas de grupo III largo y IV corto, las mermas fueron de 55 kg/ha a 60 kg/ha por día de atraso, respectivamente.

Estructura del cultivo

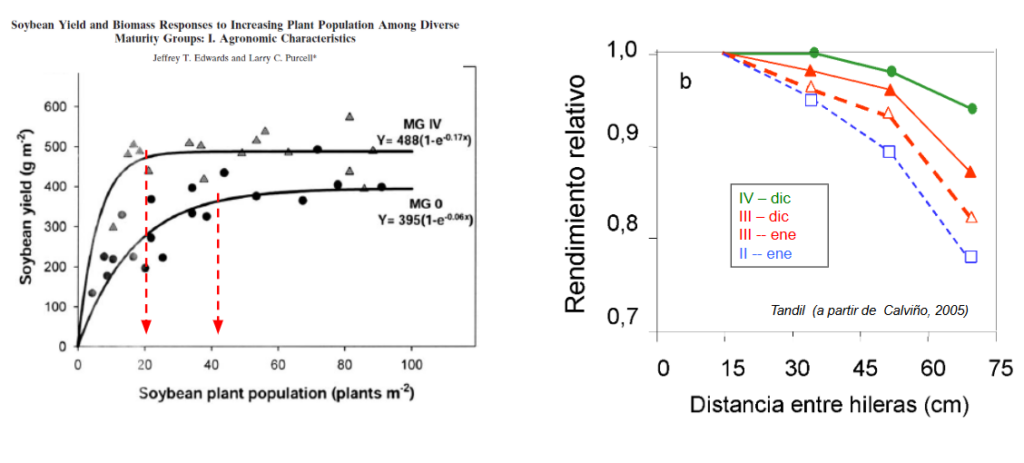

Determinada por la densidad y la distancia entre hilera, la estructura del cultivo es otro factor que impacta fuertemente en el rendimiento.

Si bien la planta de soja tiene gran capacidad de compensación, a diferencia de maíz y girasol, igualmente hay que darle estructura para que capture radiación solar lo antes posible para que lo transforme en fotoasimilados. Por lo tanto, para maximizar la producción, se debe disponer un arreglo espacial óptimo según las distintas fechas de siembra y grupos de madurez (GM).

Distintos estudios presentados por Miralles concluyen lo siguiente:

- Con GM menores, debe incrementarse la densidad (40 pl/m2) para compensar la menor estructura de planta (Figura 3 izq.). Esto va a permitir posicionar el período crítico en una mejor condición ambiental (mejor radiación y temperatura). A medida que cae la radiación y la temperatura en el llenado es un problema para soja porque reduce el peso de los granos e incluso puede haber aborto de semillas.

- A mayor distancia entre hileras se redujo el rendimiento relativo, siendo el efecto más pronunciado en fechas tardías (Figura 3der.), aun incrementado la densidad como mecanismo de compensación.

Figura 3. Estructura del cultivo: Densidad de siembra (izq.) y distancia entre hileras (der.). Fuente: D. Miralles, Seminario ACSOJA 2025.

Según el investigador de la FAUBA, el período crítico para el establecimiento del número de granos en soja se inicia en R1, pero se concentra entre R3 y R6 (formación de vainas y establecimiento de los granos dentro de las vainas). Desde el punto de vista del mejoramiento genético, una estrategia sería seleccionar materiales con períodos críticos más largos para estar más cubiertos.

Gran parte del rendimiento en nuestro país está limitado por agua, ya que reduce entre un 20 a 25 % el potencial. Con lo cual, ubicar el período crítico en una mejor condición de humedad es clave, para ello nos valemos de la fecha de siembra.

Para determinar el momento óptimo de siembra en cada ambiente, además de los catálogos de las variedades provistas por los semilleros, podemos valernos de herramientas como el Modelo de predicción fenológica Cronosoja (https://cronosoja.agro.uba.ar/). Este software de uso gratuito desarrollado por la FAUBA, tiene cargado 30 años de datos climáticos de 280 localidades de Argentina, Uruguay y Paraguay, y permite establecer la mejor fecha de siembra para optimizar los rendimientos, contemplando distintos grupos de madurez y materiales.

Los suelos están agotados

Sobrados trabajos de Argentina revelan la preocupante pérdida de fertilidad química, física y biológica de nuestros suelos. Es apremiante revertir los indicadores negativos de salud del suelo, no sólo para aspirar a mejores rendimientos, sino que es fundamental para la sustentabilidad del sistema y la seguridad alimentaria.

- Hay que recuperar el balance de nutrientes para salir de la brecha

“Salimos muy apurados a controlar malezas, insectos y enfermedades, pero nos hemos olvidado de la nutrición de las plantas”, disparó Alonso. Por su parte, Nahuel Reussi Calvo (UNMdP) agregó “Queremos producir más y cerrar brechas, pero con las dosis actuales de fertilización para soja no alcanza porque tenemos balances negativos de los principales nutrientes a nivel país”

El especialista en nutrición de la UNMdP advirtió que se está oxidado el 1% del porcentual de materia orgánica en promedio en la región pampeana, siendo el carbono uno de sus principales componentes y un nutriente esencial para los cultivos que no se puede comprar, sino que se “construye”.

Dimensionando la situación, Nahuel explicó que tenemos balances negativos de 11 kg/ha de fósforo (P) en promedio, equivalente a 40 kg/ha de fosfato monoamónico o 55 kg/ha de diamónico. Limitación que representa un 75% para soja, y ese valor es similar para azufre (S). Según el último relevamiento realizado en 2024 por INTA y Fertilizar, indica que el 50% de la superficie de la Región Pampeana tiene niveles de P por debajo de los valores críticos para soja, considerando que es el cultivo “menos exigente” dentro de la rotación.

Este escenario también se repite en otros macro y micronutrientes. Tal es así que, el 60% de la superficie de la Región Pampeana es deficiente en zinc (Zn). En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 3 de cada 10 lotes tienen problemas de Zn. Por su parte, Gabriel Espósito (UNRC) acotó que el umbral de Zn para el cultivo de soja ronda en 1 ppm (0-20 cm de suelo) para alcanzar el 95% de rendimiento relativo. La importancia del Zn radica en efecto para la producción de auxinas y peroxidasas en la planta, la primera estimula el crecimiento del cultivo y la segunda colabora en la tolerancia ante estrés.

Espósito publicó recientemente el umbral de P para soja que, en términos económicos, se podría ubicar en 14 ppm de P-Bray (0-20 cm a la siembra). “A partir de ahí tenemos una reconstrucción del rendimiento”, aseveró.

Azufre (S) es otro nutriente central en soja. La respuesta al S es muy consistente entre sitios y se satura alrededor de 10-15 kg/ha.

El especialista de la Universidad de Río Cuarto indicó que, experiencias de fertilización en soja con nutrientes apilados (P, P+S, P+S+Zn, etc.), dan como resultado “escaleritas” de rendimiento. “Si comparamos la eficiencia del uso de P solo y P más otros nutrientes, tenemos rangos de 55% y 117% de eficiencia en regiones deficitarias. Con uno de los precios más bajos de la soja (300 U$S/t), la rentabilidad de nutrir el cultivo con fertilizantes más completos (PSZn) es mayor al 100% y la ganancia aumentó un 80% por un buen diagnóstico. Por lo tanto, la decisión de fertilizar no pasa por una discusión económica, sino por agregar al suelo los nutrientes que nos están faltando.

Avanzando hacia los micronutrientes, Espósito evaluó la aplicación foliar de Zn y Boro (B). Frente a distintas condiciones hídricas, en las campañas 2023/24 y 2024/25, lograron rendimientos en soja de 5000 kg/ha y, en relación a los testigos sin fertilizar, obtuvieron entre un 12% y 18% de respuesta por agregar Zn y B, además de incorporar P y S en la siembra. La fertilización balanceada (P, S, B, Zn) es la que más impacta en el aprovechamiento de agua y es la que nos permitirá achicar la brecha de rendimiento.

Contemplando lo anterior, Reussi Calvo señaló “El impacto económico de cerrar brechas de rendimiento es de 153 U$S/ha, sólo considerando la nutrición”.

Haciendo foco en la dinámica de absorción de nutrientes, Miralles acotó que la soja se diferencia de otros cultivos, dado que el 20% de la biomasa se acumula hasta R1 y el 80% restante sucede después, por lo tanto, el período crítico en la leguminosa es siempre en post floración. Un patrón similar ocurre con la absorción de nutrientes; a excepción del hierro, el 70% de los elementos la planta los toma de R1 en adelante para el llenado de los granos. Conocer los tiempos en que se da este proceso es fundamental para establecer la estrategia de fertilización. En consecuencia, la nutrición comienza en la siembra y termina en la cosecha.

- No se puede mejorar lo que no se conoce. Realizar más diagnósticos de suelo

Al respecto, Reussi Calvo dijo que la nutrición se está manejando bastante a ciegas, ya que sólo 1 de cada 10 productores realizan análisis de suelo, por lo tanto, no conoce cuál es el punto de partida del lote en el cual van a sembrar soja y tampoco se determina la variabilidad ambiental dentro del campo. Además de medir la química del suelo, recomendó evaluar las propiedades físicas y biológicas para saber dónde estamos parados. “Es más lo que se pierde a cosecha que lo que significa invertir en un muestreo y análisis de suelo”, manifestó.

- Fortalecer la fijación biológica de nitrógeno

La fijación biológica de nitrógeno (FBN) es el proceso en que las bacterias Bradyrhizobium (Bradyrhizobium japonicum y Bradyrhizobium elkanii) forman nódulos en las raíces de la planta para convertir el nitrógeno atmosférico (N₂) en amonio (NH4) y nitratos (NO3).

Según explicó Miralles, es fundamental conocer la dinámica de la FBN para entender las necesidades del cultivo en cada etapa:

- Etapa 1. Desde la siembra hasta R1 los nódulos se encuentran en desarrollo, con lo cual, el aporte de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) es bajo y hay una mayor dependencia del N del suelo.

- Etapa 2. Entre R1 y R5 aumenta la tasa de desarrollo de nódulos (mayor FBN). Ese nitrógeno fijado se va a ir liberando a posteriori para mantener la estructura vegetativa y será retraslocado para abastecer la demanda de los granos.

- Etapa 3. Desde R5 a R7 cae la tasa de FBN, menor aporte de N del suelo y mayor demanda del grano en la etapa de llenado.

Hoy nos encontramos con distintas limitantes para la FBN

Muchas veces creemos que con la inoculación de la semilla ya tenemos asegurada la FBN en soja, no obstante, esta es la punta del iceberg. Reussi Calvo remarcó que, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la FBN no supera el 50%, esto significa menos N para el cultivo. Las principales causas pueden ser las siguientes:

- Suelos compactados. Menor porosidad del perfil acota el volumen de suelo que puede explorar el sistema radicular. Raíces más cortas significa una menor superficie para la nodulación, además se limita la absorción de agua y nutrientes.

- Fertilización nitrogenada. Recordar que la FBN implica un gasto energético para la planta, por lo tanto, lo que agreguemos de N con el fertilizante lo inhibimos en la fijación biológica; excepto cuando entremos en la fase 3 mencionada anteriormente, momento en que la demanda de N por el cultivo se potencia y cae la fijación biológica, allí nos podemos apoyar con nutrición.

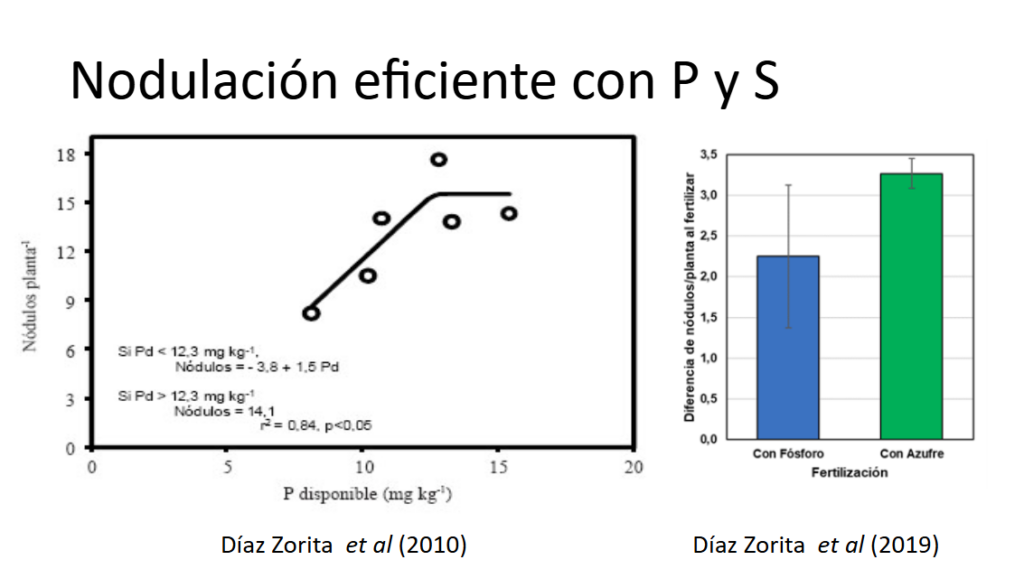

- Déficit de nutrientes. La nutrición no sólo contribuye a mejorar las condiciones del cultivo para su crecimiento, también tiene efectos indirectos que potencian la FBN. Por tanto, más nódulos vamos a tener cuando apuntemos a una nutrición balanceada (P, S, B, Co, Mo, Zn). Tal como se observa en la Figura 4, se puede duplicar la cantidad de nódulos cuando se aplica P y S.

Figura 4. Efecto de la fertilización con fósforo y azufre en la nodulación de soja. Fuente: G. Espósito, Seminario ACSOJA 2025.

- Acidificación de los suelos. Valores de pH por debajo del 5,5 en los primeros 10 cm de profundidad, dificulta que las bacterias sobrevivan y comiencen a fijar nitrógeno.

Subestimar la dotación de N y la fertilización balanceada también ha impactado en la calidad de los granos cosechados. “El contenido de proteína (medido como concentración) en los granos se redujo con los años, asociado en principio a un efecto de dilución del nitrógeno como consecuencia de un mayor rendimiento”, subrayó Miralles.

Compactación de suelos. Hay que diversificar la rotación

Para que una raíz pueda crecer debe haber un espacio poroso, particularmente en una raíz pivotante como tiene el cultivo de soja. No obstante, en grandes zonas de la Región Pampeana Argentina se registran condiciones de compactación de suelos extremadamente graves. Esta problemática, no sólo afecta el desarrollo radicular, sino que también reduce la infiltración de las precipitaciones, la eficiencia en el uso del agua, la disponibilidad de nutrientes, entre otros.

“Si yo asumo que tengo 1 mm de agua disponible por cada cm de suelo y mi raíz mide 30 cm de profundidad, con el suelo lleno cuento con 30 mm para sobrevivir durante el período crítico. Si no vuelve a llover y mi raíz tiene 90 cm de profundidad, ahí cambia la cosa”, mencionó Espósito.

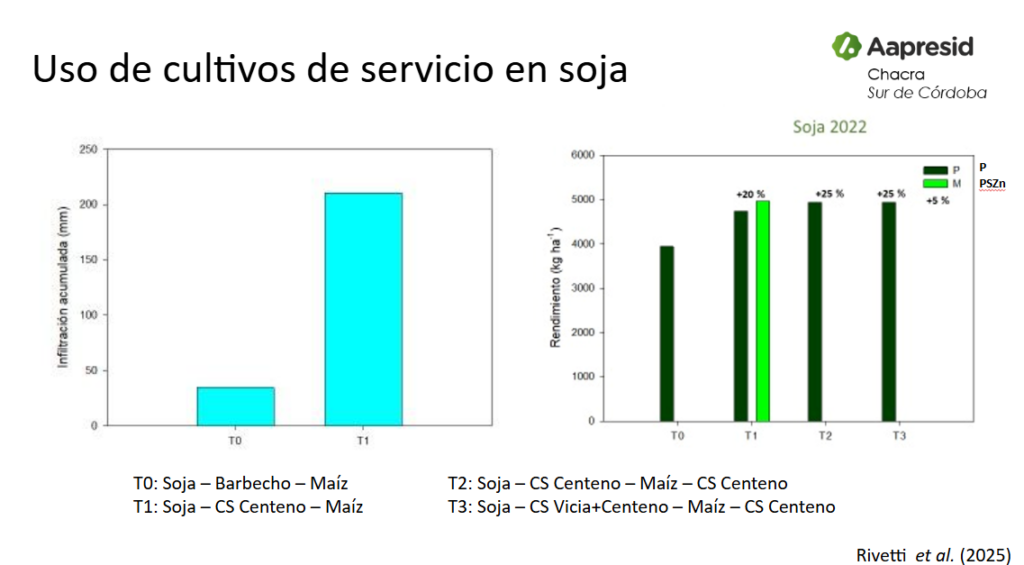

Un estudio realizado en la Chacra de Aapresid del sur de Córdoba, evaluó el efecto de los cultivos de servicio (CS) sobre la porosidad biológica generada. Tal como se ve en la Figura 5, la incorporación de distintos CS en la rotación, no sólo se mejora la infiltración de agua, sino que hay un incremento de un 20% a 25% en el rendimiento de soja, comparado con un barbecho tradicional. Cuando se agregan los otros nutrientes que faltan en la rotación en salto es aún mayor.

Figura 5. Evaluación de distintas rotaciones y su impacto en la infiltración de agua acumulada (mm) y rendimiento de soja (kg/ha). Chacra Aapresid sur de Córdoba.

Otro trabajo de Espósito, midió el efecto de sustancias orgánicas chorreadas en el fondo del surco. Los resultados mostraron cambios en la actividad microbiológica del suelo y estimularon el crecimiento de las raíces, también se vieron mejoras en el rendimiento relativo entre un 10 y 15%.

Sin inversión no hay innovación y sin semillas no hay futuro

Más allá de las estrategias productivas, hay otras cuestiones que nos tenemos que replantear. Argentina siempre ha mostrado ganancia genética positiva gracias al trabajo en fitomejoramiento, no obstante, en las últimas décadas se ralentizó el mejoramiento genético de autógamas. El reconocimiento de la propiedad intelectual es y será clave para seguir avanzando en nuevas variedades de soja con mayor performance frente a adversidades, potencial de rendimiento y aptitud para los distintos ambientes de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que pagar por la tecnología en semillas para avanzar.

Contratos de alquiler anualizados. La otra brecha

“En Argentina, el 65% se produce en campo alquilado y más del 75% son anualizados. Esta realidad conlleva a que los campos se entreguen en mayo, por ende, salimos del esquema de rotaciones con fina, los lotes están más enmalezados, se pierde la trazabilidad de los herbicidas aplicados, no se pueden hacer cultivos de servicio, con suerte se piensa fertilizar el cultivo de ese año y no en nutrir la rotación”, afirmó Guillermo Alonso. Según explicó, todas estas desventajas hacen que los rendimientos obtenidos en campo alquilado sean significativamente menores que en campo propio, y esa es otra gran brecha.

Lo expuesto por los especialistas indica que debemos cambiar de paradigma si queremos achicar las brechas de rendimiento, no es imposible y los resultados están a la vista. Tener un enfoque integral, sistémico y agronómico, abierto a las nuevas tecnologías y de faros largos, será la clave para dar el salto de productividad que el cultivo de soja y nuestro país necesitan, a fin de seguir siendo sustentables y competitivos.

Nota por AAPRESID

Compartir