Agricultura Regenerativa

14/08/25

Picudo negro de la soja: claves para prevenir su avance a nuevas zonas

Por primera vez, el picudo negro de la soja fue detectado en Córdoba y enciende alertas fuera del NOA; su aparición es puntual, pero su historial y capacidad de daño invitan a no subestimarlo.

El complejo de picudos que afecta a la soja en el NOA -compuesto principalmente por Rhyssomatus subtilis (picudo negro de la vaina), Sternechus subsignatus (picudo del tallo) y Promecops sp. (picudo arañita o menor)- vuelve a estar en el radar. Esta campaña, R. subtilis, la especie más dañina y de mayor impacto económico, fue detectada por primera vez en el norte de Córdoba. Aunque su aparición es localizada, expertos advierten que la prevención temprana es clave para evitar su instalación en nuevas zonas.

Biología que complica el control

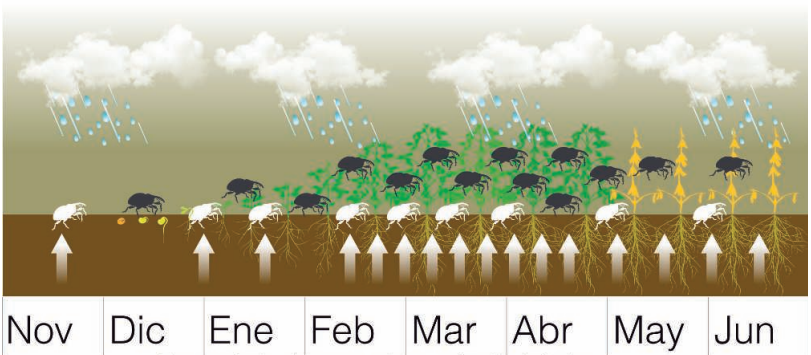

Las tres especies de Curculiónidos presentan una biología adaptada al ciclo del cultivo. Durante el verano, los adultos están activos, se alimentan y se reproducen dentro del lote; mientras que en invierno las larvas permanecen en latencia bajo el suelo a profundidades de hasta 15 cm (Fig. 1).

Figura 1. Izq. Larva en el suelo. Der. Adulto emergiendo del suelo. Fuente: Alejandro Vera (EEAOC).

La emergencia de adultos se da en pulsos sucesivos de 2 a 3 días posteriores a las lluvias de fines de primavera (Fig. 2). Esto, sumado a su actividad nocturna y comportamiento críptico -se esconden durante el día en rastrojos, brotes secos o cogollos de maíz-, dificulta las intervenciones químicas. Además, su desarrollo endófito en tallos o vainas y la ausencia de enemigos naturales conocidos, los convierte en un verdadero desafío para el manejo.

¿Qué daños provoca en el cultivo?

El picudo negro puede afectar distintos momentos del ciclo de la soja. En etapas vegetativas tempranas (desde emergencia hasta V3), los adultos se alimentan de cotiledones y brotes tiernos, provocando la muerte de plántulas o el desarrollo de plantas debilitadas, con pérdida de stand (Fig. 3). A medida que el cultivo avanza, el ataque en brotes terminales puede generar estructuras más bajas y ramificadas, disminuyendo el número de vainas por planta, especialmente en variedades de crecimiento indeterminado.

Figura 3. Daño de R. Subtilis en soja. Fuente: Alejandro Vera (EEAOC).

En etapas reproductivas, el daño se intensifica. Los adultos pican las vainas aún inmaduras (incluso antes de R4), lo que puede inducir su aborto o caída. Durante R5 y R6 -las etapas más sensibles del cultivo-, las hembras oviponen dentro de las vainas pudiendo colocar más de 250 huevos a lo largo de su vida. Luego las larvas se desarrollan alimentándose de los granos en formación hasta por 45 días (Fig. 4). Esto compromete directamente el rendimiento y también deteriora la calidad del grano, ya que las picaduras permiten el ingreso de humedad y patógenos. Es de destacar que, bajo condiciones de alta presión, se han registrado lotes con hasta el 100% de las plantas con síntomas de ataque.

Por su longevidad, alta fecundidad y comportamiento críptico, R. subtilis representa el mayor desafío dentro del complejo de picudos y requiere un manejo anticipado y sostenido a lo largo de toda la campaña.

Figura 4. Izq. Larva alimentándose de un grano de soja. Fuente: Socías, M.G. INTA Salta. Der. Vaina de soja afectada por entrada de agua y patógenos. Fuente: Alejandro Vera (EEAOC).

Avance del picudo al norte Córdoba

Durante la campaña 2024/2025, se confirmó por primera vez la presencia de R. subtilis en lotes de la zona de Malvinas Argentinas, entre Córdoba Capital y Monte Cristo. Según explicó a la REM el especialista Roberto Peralta (Gte. de Halcón Monitoreos), es probable que el insecto haya pasado desapercibido en campañas anteriores y que recién ahora se haya manifestado con daños visibles.

La hipótesis más firme sobre su arribo apunta a la actividad humana como vía principal de dispersión: el traslado de maquinaria agrícola, camiones o cosechadoras desde zonas afectadas del NOA podría haber facilitado su llegada.

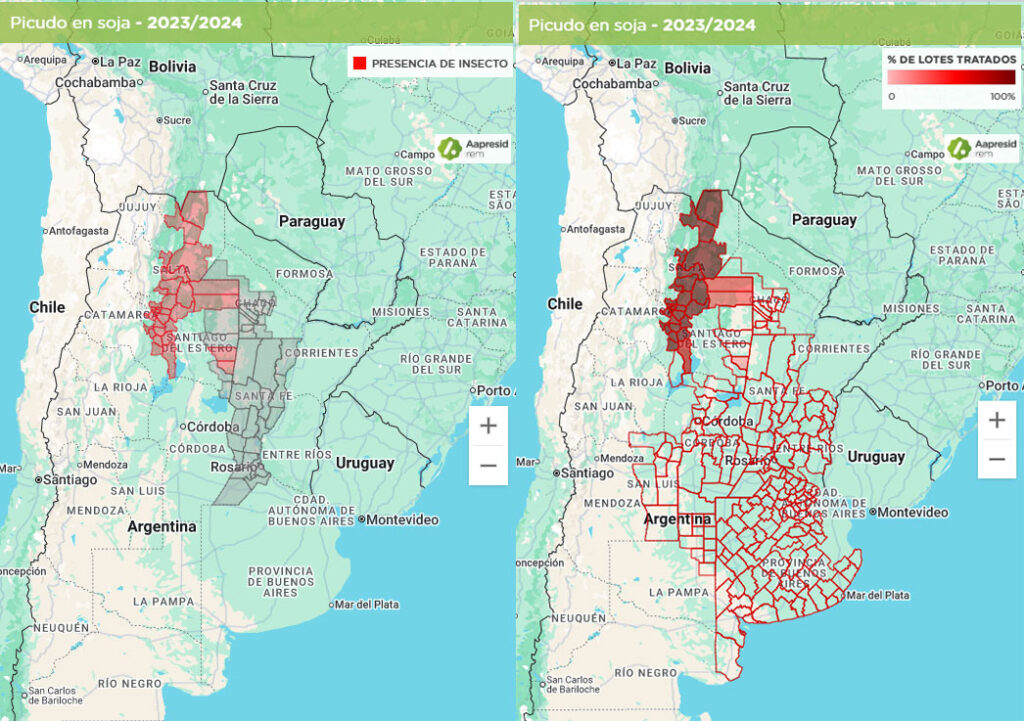

Según el último mapa de insectos REM, campaña 2023/2024 (Fig. 5), la presencia de esta plaga se limitaba a provincias del NOA. Este nuevo foco, aunque puntual en la provincia de Córdoba, refuerza la necesidad de monitorear para detectar su presencia a tiempo y conocer la magnitud de su expansión.

Figura 5.: Mapa de insectos REM campaña 2023/2024. Izq. Presencia de picudo negro en soja. Der. Superficie tratada para el control de la plaga.

Claves para el manejo

La mejor estrategia frente al picudo es evitar su ingreso y establecimiento en los lotes. Su expansión está fuertemente vinculada a factores antrópicos, por lo que la limpieza rigurosa de maquinaria agrícola y de implementos y equipos para el transporte de granos es una medida preventiva fundamental.

Otra estrategia agronómica es la rotación de cultivos. A diferencia de la soja, gramíneas estivales, como maíz o sorgo no son hospedantes del insecto, por lo que su inclusión en la rotación interrumpe el ciclo del picudo y reduce sus poblaciones entre campañas. En este sentido, Peralta advierte que el monocultivo de soja favorece su proliferación, mientras que la rotación con gramíneas es la mejor herramienta para mantenerlo a raya.

En los lotes donde ya se detectó la plaga, el monitoreo cobra protagonismo, pero también es clave iniciar el seguimiento temprano para detectar su ingreso. Se recomienda realizar muestreos semanales utilizando paño vertical, junto con la observación directa de plantas, especialmente en brotes, donde los adultos tienden a refugiarse. Es importante comenzar el monitoreo en los bordes del lote, sobre todo en las cabeceras que limitan con gramíneas como maíz o sorgo, ya que suelen ser las principales vías de ingreso del insecto. Además, es fundamental una correcta identificación, ya que los daños en vainas pueden confundirse con los provocados por otros agentes como bicho bolita, hormigas o incluso roedores.

Es importante tener en cuenta que el método del paño vertical permite estimar aproximadamente el 60% de los picudos presentes en el cultivo. Esto se debe a que los adultos de R. subtilis, tienden a dejarse caer al suelo cuando son perturbados. La eficacia de este método suele disminuir significativamente en lotes con soja de gran porte o en aquellos con plantas volcadas.

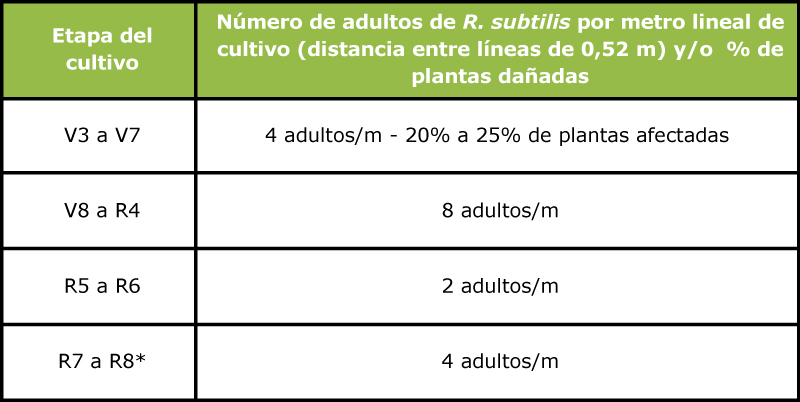

En la Tabla 1, se detallan los umbrales de acción (UA) establecidos según la etapa de desarrollo del cultivo de soja y expresados como número de adultos de R. subtilis capturados con paño vertical por metro lineal de cultivo.

*En lotes para la producción de semillas emplear el umbral de acción establecido para las fases comprendidas entre R5 a R6.

Herramientas químicas

Durante la implantación del cultivo, el uso de curasemillas ayuda a proteger los primeros estadios. Entre las alternativas comúnmente empleadas se encuentran los insecticidas pertenecientes al grupo de los neonicotinoides (tiametoxam, imidacloprid y acetamiprid) y los fenilpirazoles (fipronil y ethiprole). Su efecto se extiende entre 20 y 25 días después de la siembra, aunque puede acortarse en situaciones de alta presión de plaga.

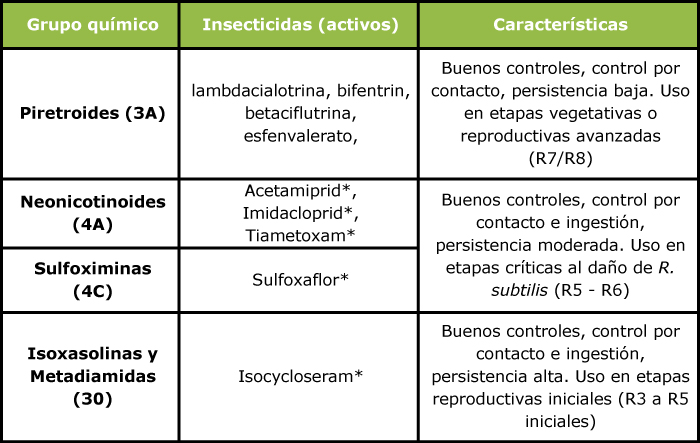

Una vez que los tratamientos de semilla pierden su efecto residual, es necesario recurrir a aplicaciones de insecticidas foliares, que deben realizarse preferentemente al atardecer o durante la noche, cuando el insecto está activo. Dentro del abanico de opciones, se logran buenos niveles de control mediante el uso de activos pertenecientes al grupo de los piretroides (3A), neonicotinoides (4A), sulfoximinas (4C) e isoxazolinas (30) (Tabla 2), alguno de ellos formulados en mezclas.

Dada la emergencia escalonada de adultos, puede ser necesario repetir las aplicaciones. El momento más crítico para el control es durante el llenado de granos (R5–R6). Una vez que las hembras oviponen dentro de las vainas, las larvas quedan protegidas y el daño ya no puede revertirse. Si no se actúa a tiempo, las pérdidas pueden superar el 60%, con daños generalizados en el lote.

Tabla 2. Grupos químicos, activos y características principales de los insecticidas empleados en aplicaciones foliares para el control de los adultos de Rhyssomatus subtilis en soja. Fuente EEAOC.

*Neonicotinoides y sulfoximinas en mezclas comerciales con piretroides. La persistencia de estos tratamientos está sujeta a los niveles poblacionales de R.subtilis y a condiciones ambientales (lluvias), que desencadenen los nuevos pulsos de emergencia de este picudo desde el suelo.

¿Debemos preocuparnos? La visión del especialista

Por el momento, el picudo negro en Córdoba no representa un problema generalizado, sino que se limita a algunos lotes puntuales donde fue detectado. “Para la próxima campaña no sería un problema regional, sólo puede aparecer en los mismos lotes donde se lo encontró, si se vuelve a sembrar soja”, señaló Peralta.

A futuro, todo dependerá de las decisiones agronómicas que se tomen y del manejo que se realice en esos ambientes, especialmente en lo que respecta a la rotación de cultivos. “Aunque es clave para reducir la presión de la plaga, muchas veces estas decisiones están condicionadas más por lo económico que por lo técnico”, advirtió el especialista. Por ello, monitorear y actuar preventivamente en zonas aún libres cobra especial relevancia para evitar que el picudo avance en la región.

Enfrentar al picudo negro requiere pasar de la preocupación a la acción con estrategias combinadas y decisiones oportunas. La clave está en integrar prevención, rotación y control químico ajustado al momento del cultivo, priorizando siempre el monitoreo como herramienta de diagnóstico. Solo así será posible reducir su impacto y evitar su consolidación en nuevas zonas.

Compartir